La Audiencia va de Caza

La Audiencia va de Caza ó La Justicia al desnudo y sin paños calientes

Libro del magistrado Miguel Ángel del Arco Torres

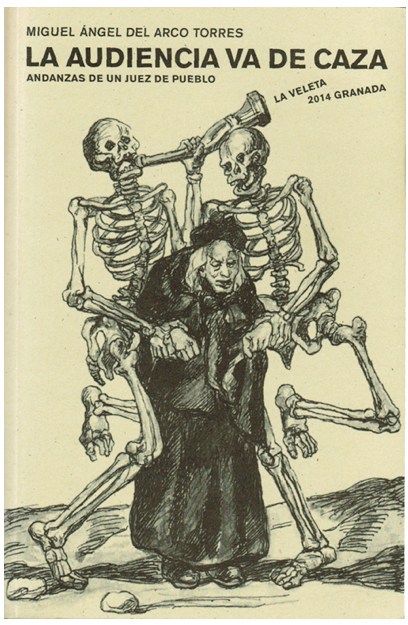

En un tomo de apretada letra y cuidadísima presentación, a lo largo de sus más de cuatrocientas páginas, el Magistrado Miguel Ángel del Arco no relata un cuento de cazadores, a pesar de que su nombre (“La Audiencia va de Caza – Andanzas de un juez de pueblo”, Ed. “La Veleta” dirigida por Andrés Trapiello, Granada 2014) lo anuncia engañosamente. Es un testimonio desgarrado, de una sinceridad demoledora, de la compasión y el sufrimiento, las dudas y los cargos de conciencia del Juez y, con él, de los justiciables, que comparten con el Juez las vicisitudes y los sobresaltos de su participación en el acto de juzgar en el que Juez y partes se ven inmersos.

Tras la tierna dedicatoria del autor a sus padres, Isabel y Miguel, sigue una muy gráfica y oportuna cita del genio de Quevedo, en su obra “El Alguacil Alguacilado”. El prólogo que firma Carlos Pujol, es una auténtica puesta en escena de las páginas que siguen, donde se reflexiona que “no hay verdadera Justicia sin bondad”, y se pone el acento en el hecho de que “los jueces parecen condenados por sí mismos a desdoblarse dramáticamente en dos personas antitéticas, entre la impasibilidad y la efusión del sentimiento” para puntualizar que en las páginas de Miguel Ángel del Arco “se advierte ese desgarro moral”.

Tras una conmovedora Introducción que titula “Desperté de ser niño. Nunca despiertes”, niñez que evoca con ternura en muchos pasajes de la obra (“Yo fui un niño sensible al que le preocupaba la situación de quienes le rodeaban… las atracciones de feria poco concurridas, destartaladas y viejas, el maestro, el tendero, el oficinista, sobre todo el padre de familia. Rezaba sin saber por qué hasta quedarme dormido por los niños que yo creía más débiles y pobres”) se desarrolla la obra en 49 capítulos, cuyos títulos son en su mayor parte declaraciones de principios: “La fiesta nacional de las oposiciones”, el unamuniano título “Los hunos y los hotros”, “La honra de los demás”, “Los caciques de la democracia”, “Viaje a la tómbola de la capital”, “El Presidente no quiere que le escriban”, “Ecce Homo”, “Bienaventuradas las víctimas porque de ellas es el reino de los cielos”, “Piélago de leyes” (“Se publicaban tantas nuevas disposiciones legales que conforme transcurría el tiempo me anegaba en un maremágnum inacabable, pues se gobernaba legislando”), “El cabrero que no sabía mentir”, “El Tribunal del tiempo”, etc… Dejando atrás los años de su infancia y de estudio, el autor describe su llegada al pequeño pueblo de su primer destino por Sierra Mágina, el ámbito tantas veces descrito por Antonio Muñoz Molina, uno de “esos pueblos de la serranía donde solo se renueva la luz y el aire”, esa serranía donde “hubo quienes sin estar todavía aprobada la Constitución, consideraban iguales a todas las personas en dignidad y derechos”. Y allí con su bagaje de mucha teoría y nula experiencia tiene pronto que darse cuenta que su obligación principal en aquel pueblo lleno de necesidades sería “condenar a los de siempre”. Así, relata con desnudez la tristeza de muchos de los juicios de desahucio y el amargo trago del lanzamiento de aquellas personas desheredadas de la vida, que fue incapaz de soportar la única vez que personalmente lo realizó.

Es enternecedora la imagen del oficial del Juzgado, un buen hombre, humilde y cargado de sentido común y de probidad profesional (“en todas las tareas existen personas imprescindibles que pasan inadvertidas”), un sencillo funcionario que tanto le ayudó a él – “el Juez, Su Señoría” – a poner los pies en la tierra en aquella andadura que tanto le marcó, donde tuvo que comprender que “la mayor desigualdad de trato es el trato igual a los desiguales”.

Esa experiencia le sirvió desde el principio para constatar que su misión sería en lo sucesivo la “tarea imposible de hacer justicia, a veces”, ya que “la certeza jurídica es un mito” y “la Justicia no tiene mucho que ver con el Derecho”. Así, cuando analiza el caso del “cabrero que no sabía mentir” cabe preguntarse cómo se quedaría la conciencia del juez cuando se enterara, fuera del sacrosanto ámbito de los autos, que había dictado una sentencia probablemente ajustada a Derecho pero que consumó una inmensa injusticia material. ¡Qué difícil y duro debe ser tomar decisiones ajustándose solamente a lo que obra en autos, con escasos medios para averiguar la verdad en tantas ocasiones y en medio de la sociedad mediocre y podrida que nos rodea! Porque en su condición de Juez, “como otras profesiones, como los poetas, nosotros nos pasamos la vida buscando la verdad tantas veces despreciada, con mentiras, medias verdades u omisiones…” de forma que “es imposible resolver con mínima decencia un pleito cuando todo el mundo miente”! Dejando a un lado la tristeza de otros casos reseñados, que contrapone a las más peregrinas y risibles situaciones, dedica un divertidísimo capítulo a casos “del sexto mandamiento”, a los testigos de los pleitos (“¿Por qué mienten tanto los testigos…?”) y un análisis muy certero de los peritos (“resulta inimaginable por dónde puede salir un perito”, pero “si malo es un dictamen falso que provoca una sentencia injusta peor es que un juez necio, torpe o prevaricador, tire por tierra el trabajo de un perito competente”) para llegar a la conclusión de que “la sana crítica se me figuró pura teología desde los tiempos de la Facultad”. Y termina preguntándose si se puede evitar el error “cuando la Justicia está llena de determinismo y el Juez permanece titubeante en un universo lleno de probabilidades”.

A lo largo del libro va deteniéndose el autor en los sucesivos elementos que intervienen en el proceso, describiendo con agudeza y en muchas ocasiones con no poca ironía las mil y una incidencias que protagonizan a lo largo de su intervención en el proceso. Un capítulo lleno de comprensión y amargura es el que dedica al “presunto inocente”, pues “al adquirir experiencia comprendí que la presunción de inocencia desaparece por escalones”. Y con esa experiencia reconoce que “no sabía por entonces que un sospechoso anónimo siempre está expuesto a la tormenta del proceso, que su situación más allá de resultar condenado o absuelto, siempre es trágica, siempre traumática”. Y se remite a la famosa “pena de banquillo” pregonada de antemano por la prensa, radio y televisión sensacionalistas cuando, con serenidad y conocimiento, puntualiza que “el ejercicio responsable de la Administración de Justicia no tenía por qué ser aparatosa ni desarrollarse en un escenario imponente o amedrentador”.

Y se duele de la dureza de los interrogatorios en muchas ocasiones: “¿Nos damos cuenta de que delante hay una persona siempre acorralada y a menudo aturdida ante los tecnicismos?: deberíamos ser capaces de sentir lástima, si no de ellos, al menos de nosotros…”. Y execra la Justicia presuntamente ejemplarizante (“hay algo tan malo como tomarla exclusivamente con los de abajo: meter alevosamente en la cárcel a un personaje público y social para que sirva de escarmiento”) y duda de la necesidad de la figura de la prisión provisional que “a la larga, como mínimo, a algunos nos produce un estado permanente de mala conciencia”,

Y es que el ser humano en su dimensión más desvalida es el “leit motiv” de esta obra, en la que hay continuas alusiones a lo que entiende el autor que es el hilo conductor de la actividad de la Justicia: “Aprender Derecho no garantiza unos funcionarios eficientes. Es necesario conocer la calle, el sufrimiento humano, sentir ternura, dolor y compasión. Esto es imprescindible para enjuiciar a la sociedad”.

En medio de sus reflexiones, el autor no puede dejar a un lado su amor a los animales, que le lleva a “absolver” al dueño del perro que mordió a alguien invocando “el derecho (del cánido) a morder, que es su obligación natural”. O invocar sus amplios conocimientos culturales, literarios, artísticos y cinematográficos, y cita muy oportunamente escenas, personajes o motivos de obras o películas famosas (Bob Dylan, Gary Cooper, Tolstoi, “La jauría humana”, “Pretty Woman”, Desayuno con diamantes”, “Irma la dulce”, “La Strada”, “Plácido”, “Ladrón de bicicletas”, etc…), a cuenta del relato de sus experiencias, películas donde hay un componente de sentimientos encontrados, entre la miseria y la bohemia, que no le hacen olvidar la picaresca cuando recuerda que en muchas ocasiones le tocó presenciar “una situación mucho más indigna: la de quienes exigían sustento sin buscar trabajo”, “el voto cautivo” o las “tramas de las peonadas falsas” y lo que, en fin, llama “el caciquismo de la democracia”, asunto al que dedica unos comentarios demoledores por vividas las situaciones en primerísima persona y soportando toda clase de presiones.

El juez que instruyó el proceso del centro comercial Nevada calificándolo como “un Leviatán de hierro y cemento en plena Vega”, aquel caso tan famoso y polémico tanto como el vidrioso proceso de las entradas de la Alhambra, el mismo juez que en febrero del pasado año 2013 motivaba una extensa reseña periodística, aparecida en el diario “El Mundo”, de una Sentencia en un caso muy mediático, reseña que entre otras cosas decía:

“El magistrado Miguel Ángel del Arco se ha explayado en un auto judicial, que incluye referencias a El Quijote, giros coloquiales y un exhaustivo análisis médico, en el que da carpetazo a la denuncia penal contra ocho médicos y un enfermero por la muerte de un paciente de cáncer en fase terminal en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada llega a abroncar a los denunciantes de este caso de presunta imprudencia médica por presentar una denuncia plagada de letras en mayúscula, cursiva, negrita y “otras llamadas de atención”, para hacerle “picar” y distraerlo de la información “importante” como si fuera “un tonto”…”.

“¿Nos podemos imaginar El Quijote o Campos de Castilla escritos en tales tipos de letras?”, se pregunta el magistrado. El auto de 45 folios, difundido por el departamento de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), empieza los razonamientos jurídicos con la sorprendente “confesión previa” del magistrado, ya que “este juez de instrucción no sabe de Medicina”. El libro que comentamos, junto a su extraordinaria calidad literaria, ofrece sobre todo un ajustado testimonio de unos años de nuestra Historia reciente, de la vida y del mundo que compartimos, tanto jurídico como no jurídico. Estamos ante una obra autobiográfica donde el autor se desnuda y desnuda a la Justicia que se imparte, poniendo el dedo en la llaga de hasta qué punto se olvida el factor humano en las actuaciones frente a los demás. Su crítica se centra también en el corporativismo, en la fatuidad del medalleo (“quien sirve a su deber no debe esperar condecoraciones”) cuando acompañaba a su padre, humilde Secretario de Juzgado de pueblo, de quien describe con ternura tantas vivencias y tantas enseñanzas, a recibir “la Raimunda” y éste le confesaba aturdido por el ceremonial fastuoso “que estaba deseando que pasara cuanto antes la tramoya de la fiesta…”. Estamos, como suponemos que convendrán los lectores de esta reseña, ante un libro imprescindible y de obligada lectura por todos los operadores jurídicos que quieran profundizar en lo que hacen, porque contiene un análisis descarnado de cuanto de verdad y de mentira se mueve en torno a la Administración de Justicia, contado en primera persona por un Magistrado que a lo largo de su vida ha demostrado siempre su independencia y su acendrada lucha contra la desigualdad pero también contra la corrupción de las instituciones y de las personas. A distancia sideral, por supuesto, de rendir pleitesía “a la Superioridad” con la que “ajusta cuentas a lo largo del libro”, o de hacer la ola a quienes, al fin y al cabo, son personas como las demás ya que, como en aquel viejo y manido dicho, “nadie es más que nadie”.

Miguel Ángel del Arco, andaluz de Villacarrillo (1945) como se reseñaba en una entrevista publicada en el diario ABC, “no encaja en el molde de juez estrella o justiciero. Lo suyo es una carrera de fondo, dicta autos con un punto osado e imaginativo que plasma en escritos plagados de citas literarias, que a menudo se convierten, muy a su pesar, en carne de titular”. Su actividad es incansable, y aparte de su dedicación a la judicatura, todavía ha tenido tiempo para fundar varias editoriales (una de ellas, Comares, es puntera en publicaciones jurídicas desde Andalucía). Y para escribir y publicar más de cincuenta obras de derecho o de puro divertimento. .

Y en su fuero interno, Miguel Ángel del Arco, desde su apacible retiro en un precioso molino de la vega de Granada, cumplirá su aspiración más Íntima: “Me gustaría convertirme en un anciano tierno, que no moleste, ni quejarme del dolor, releyendo libros y plegarias (pues algunas de éstas constituyen los textos poéticos más bellos que se han creado), acudiendo a los recuerdos que aquí apunto y al ejemplo de las personas que atesoro para ese momento, entre ellos que honré a padre y madre y a los amigos”.

Antonio Pérez Marín / Pedro Sánchez Núñez